その源流が古代ギリシャ時代にまでさかのぼるといわれるオペラは、文学・音楽・演劇・美術などがひとつに昇華した、ある意味、ヨーロッパ文化を象徴する存在だ。観る人を別世界に誘い、魅了する。そんなオペラの世界を覗いてみよう。

2025.7.24

オペラへの誘い

文・香原斗志

「楽しい」。オペラの魅力について問われたら、まずそう答えます。その世界にふれると、虜(とりこ)になって生活がオペラ中心に回りだす人が多いのも、楽しいからでしょう。

「難しそう」「敷居が高い」などと誤解されがちですが、それはオペラを構成する要素が多方面にわたるからだと思います。オペラとは要するに「台詞を歌う音楽劇」。ジャンルはクラシック音楽に分類されますが、管弦楽のほかに歌があり、合唱があり、くわえて芝居でもあるから舞台美術のほか、ときにバレエも加わるなど、いろいろな要素で成り立っています。

だから、たくさんのことを理解する必要がある――と思われるのでしょうが、正反対です。活字だけの本と絵本なら、絵本のほうが理解しやすいのと同じで、芝居が理解を助けてくれるオペラは、音楽だけを聴くよりずっとわかりやすいです。一方、純粋な芝居とくらべても、言葉では伝えきれない感情や状況を音楽が補ってくれるから、やはりわかりやすいです。

「外国語の台詞はわからない」という心配も要りません。劇場では映画同様、字幕がつきます。あらすじも簡単に調べられます。そもそも、大半の物語はだれにでも理解しやすいと思います。

さて、いま記したのはほんの入口で、オペラの「楽しさ」はこの先に広がっています。

管弦楽だけでも聴き応えがありますが、鍛え抜かれた歌手たちの歌声は、一流アスリートの美技のように聴く人を酔わせます。目をつぶって名アリアを聴いても感動に誘われ、合唱の迫力にも圧倒されます。そのうえ、舞台美術も含めて芝居としてどう演出されるかなど、観ながらの楽しみも尽きません。そして、こうした要素が総合された相乗効果で、胸が強く揺さぶられるのがオペラです。

なぜオペラは「楽しい」のか。それは、このように全方位的に楽しめる極上のエンターテインメントだから。あなたもその魅力、いや、魔力にとらわれてみませんか。

監修・香原斗志 かはらとし

音楽評論家、オペラ評論家。神奈川県生まれ。早稲田大学卒業。オペラなどの声楽作品を中心にクラシック音楽全般について執筆。歌声の正確な分析に定評がある。著書に『イタリア・オペラを疑え!』『魅惑のオペラ歌手50 歌声のカタログ』(ともにアルテスパブリッシング)ほか。歴史評論家の顔もあり、近著に『お城の値打ち』(新潮新書)。

いま聴いておきたい、この歌手、この指揮者

総合芸術であるオペラだが、その“華”はやはり歌手。現在も、才能あふれる若手歌手がオペラ界を盛りあげている。また、作品の世界を決定付けるのは指揮者の存在だ。香原氏に、いま注目するアーティスト11名について語ってもらった。

歌手 Singers

マリーナ・レベカ(ソプラノ)

現代トップレベルのソプラノで、とにかく声が美しい。透明かつきめ細かで、低音から高音まで、すべての音域で音質が一定しています。楽譜に対して正確に歌えるうえに、オペラに必要とされる感情表現を、声音を変えたりせず、微妙なニュアンスで加えるのが特徴です。高貴ささえ感じさせる表現の、レベルの高さは比類ないといえるでしょう。難しい役に次々と挑戦し、進化し続けているのもすばらしいと思います。

リセット・オロペサ(ソプラノ)

スカラ座、メトロポリタン歌劇場をはじめ、世界の名だたる歌劇場の舞台に立つ、いまとても忙しい歌手のひとりです。レパートリーも幅広く、「私の声は環境によって色を変えるカメレオンのよう」と自身が表現している程に変幻自在。作品によって声を七変化させ、描かれる感情に応じて巧みに色彩を加えます。2025年4月の来日コンサートでもさまざまなアリアを華麗な技巧と熟成を深めた表現で歌い、聴衆を魅了しました。

脇園 彩(メゾ・ソプラノ)

海外で活躍している日本出身の歌手は決して多くないのですが、脇園はヨーロッパの歌劇場の出演予定がびっしり入る程の存在です。高度なテクニックを必要とするロッシーニ作品の名手といわれてきましたが、自らの目標を定め、努力を重ねることで、さまざまな役を着実に自分のものにしています。いま目が離せない歌手といっていいでしょう。2026年5月の新国立劇場『ウェルテル』も楽しみです。

アイグル・アクメトチナ(メゾ・ソプラノ)

21歳で英国ロイヤル・オペラの若手芸術家育成プログラムに参加し、20代で世界の主要歌劇場や音楽祭に登場。2020年、新国立劇場『こうもり』のオルロフスキー公爵役がすばらしく、話題になりました。豊かな深い声をどの音域でも均質に響かせ、装飾歌唱の精度もとても高い。メトロポリタン歌劇場史上最年少で務めた『カルメン』の主演も圧巻で、これからの活躍に注目の若手歌手です。

シャビエル・アンドゥアーガ(テノール)

彼がまだ20歳、イタリアのアカデミーで勉強しているときに初めてその声を聴いたのですが、すでに圧倒的で、将来スターになることを確信しました。いまや、大劇場の予定がぎっしり入っている歌手のひとりです。発声や装飾歌唱のテクニックが高いレベルで身に付いていて、強い声なのに自在に操ることができる。抒情的で美しく、包み込まれるような大きな響きで、どの役を演じてもインパクトがとてつもない歌手です。

バンジャマン・ベルナイム(テノール)

パリ・オリンピック閉会式でも歌ったベルナイムは、美しいフランス語と柔らかい表現が傑出しています。イタリア・オペラでも高い評価を得ていますが、より柔軟な表現が求められるフランス・オペラでその真骨頂を発揮します。彼の柔らかい声の使い方とフランス語が組み合わさったとき、とてつもなく優美で魅力的になるのです。2025年1月の来日コンサートでも甘い響きと多彩なニュアンスで、ほかの歌手の追随を許さないことを実感しました。

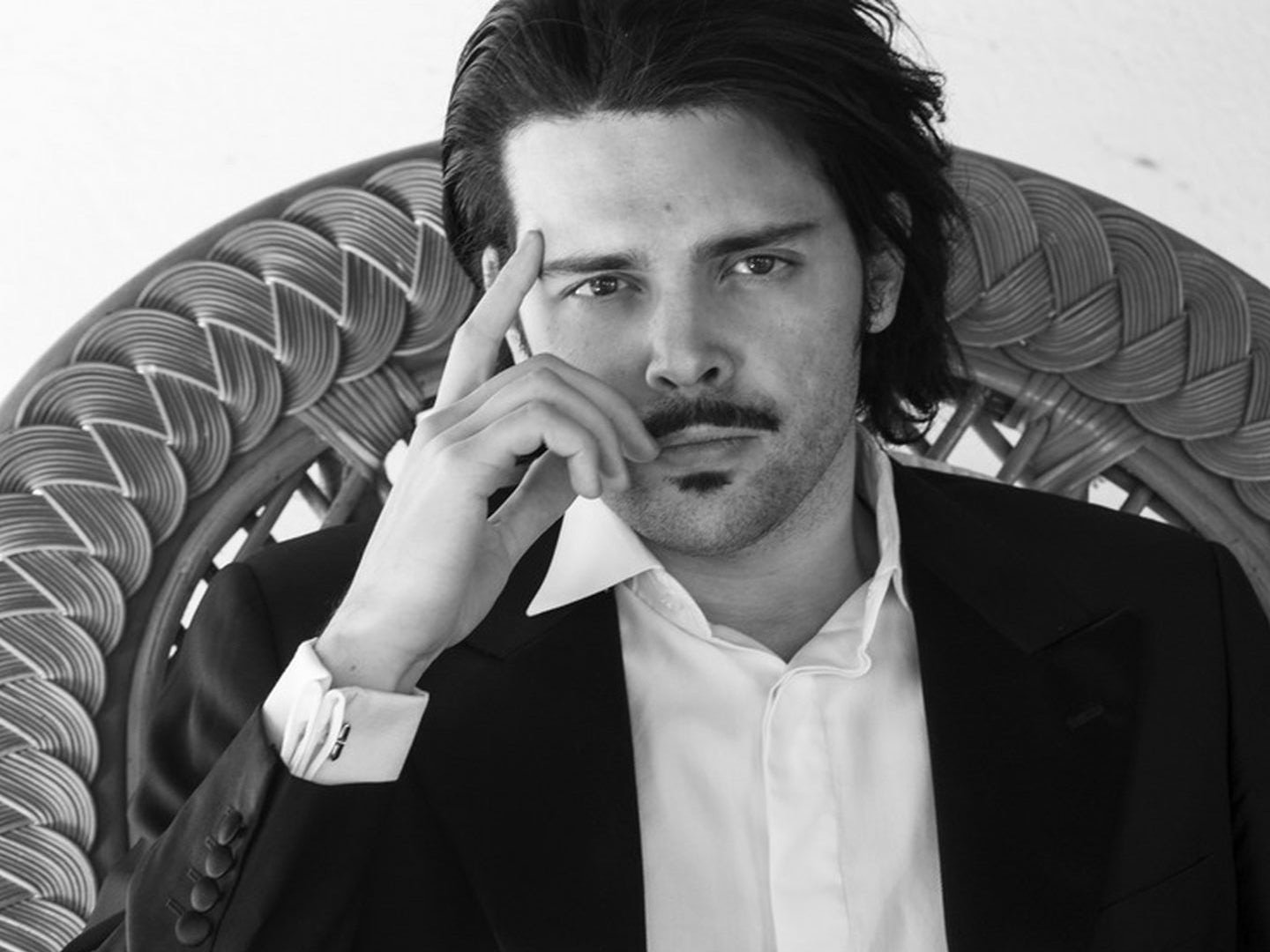

ルカ・ミケレッティ(バリトン)

俳優出身で、演技の勉強の一環で歌手の先生に師事したら歌が面白くて歌手に転向したという変わった経歴ですが、それだけに表現力がとても高い。そのうえ、とてつもない美声でとても響くので、聴いていると声に包まれた感覚になります。ヴェルディの『オテロ』でオテロの敵役を演じた際に、彼が魅力的すぎて、悪役に感情移入してしまったほど。声でこんなに感情表現ができるのかと驚かされました。

イルダール・アブドラザコフ(バス・バリトン)

ひとことでいえば、低声の魅力のかたまりのような歌手です。艶のある重低音はこのうえなく豊かなのに、端正。声質がつねに一定で、起伏や躍動を含めて完全にコントロールされています。巨匠・ムーティが高く評価するバス歌手で、9月に開催される「イタリア・オペラ・アカデミー」の『シモン・ボッカネグラ』に登場する予定です。ムーティのタクトにこたえるアブドラザコフの歌声を生で聴ける、またとないチャンスです。

指揮者 Conductors

ミケーレ・マリオッティ

ローマ歌劇場の音楽監督を務めるマリオッティ。彼が指揮する数々のオペラからは、作曲家の息づかいや鼓動までが伝わってきます。スコア(楽譜)を徹底的に読み込み、作曲された時代の環境や演奏の慣習も意識しているそうで、彼の指揮で聴くと何度も聴いた曲でも多くの発見があり、序曲を聴いただけで、この曲はこんなにすばらしかったんだと気付かされる、いま、いちばん気になる指揮者です。

ダニエーレ・ルスティオーニ

まだ42歳と指揮者としては若手ですが、メトロポリタン歌劇場、スカラ座、ザルツブルク音楽祭など、名だたる舞台で重要な指揮者のひとりと評価されています。以前、インタビューで「あと30年したらカラヤン・レベルの指揮者になる」と豪語していましたが、着実に巨匠への道を歩んでいます。彼の音楽は精巧で精密であると同時に、流麗でかっこいい。聴きやすいメロディーをとても重視しているので、初心者も聴きやすいと思います。

リッカルド・ムーティ

巨匠中の巨匠、ムーティが指揮をするとまったく違った音楽が出現します。まさに格が違うという感じです。彼が繰り返しいっているのは、楽譜に忠実でなくてはならない、ということ。そうでなければ、本当の意味での伝統を後世に伝えることができない、楽曲の本当の魅力が伝わらない、と。そんなムーティの指導ぶりを「イタリア・オペラ・アカデミー」で間近に感じることができます。

監修・写真協力/香原斗志 取材・文/山口あゆみ

●取材時期:2025年4月中旬 ※掲載内容は施設の諸事情により変更となる場合があります。