過疎と高齢化が進む地域に、壮大な芸術空間を創出するアートディレクターがいる。1970年代にガウディブームの礎を作り、1980年代にはアパルトヘイト反対の展覧会を開催。つねに時代の先端にあって、アートの可能性を模索してきたフロントランナーは、アートによる地域再生において、どんな困難に直面し、いかにして乗り越えてきたのか。

2025.01.22

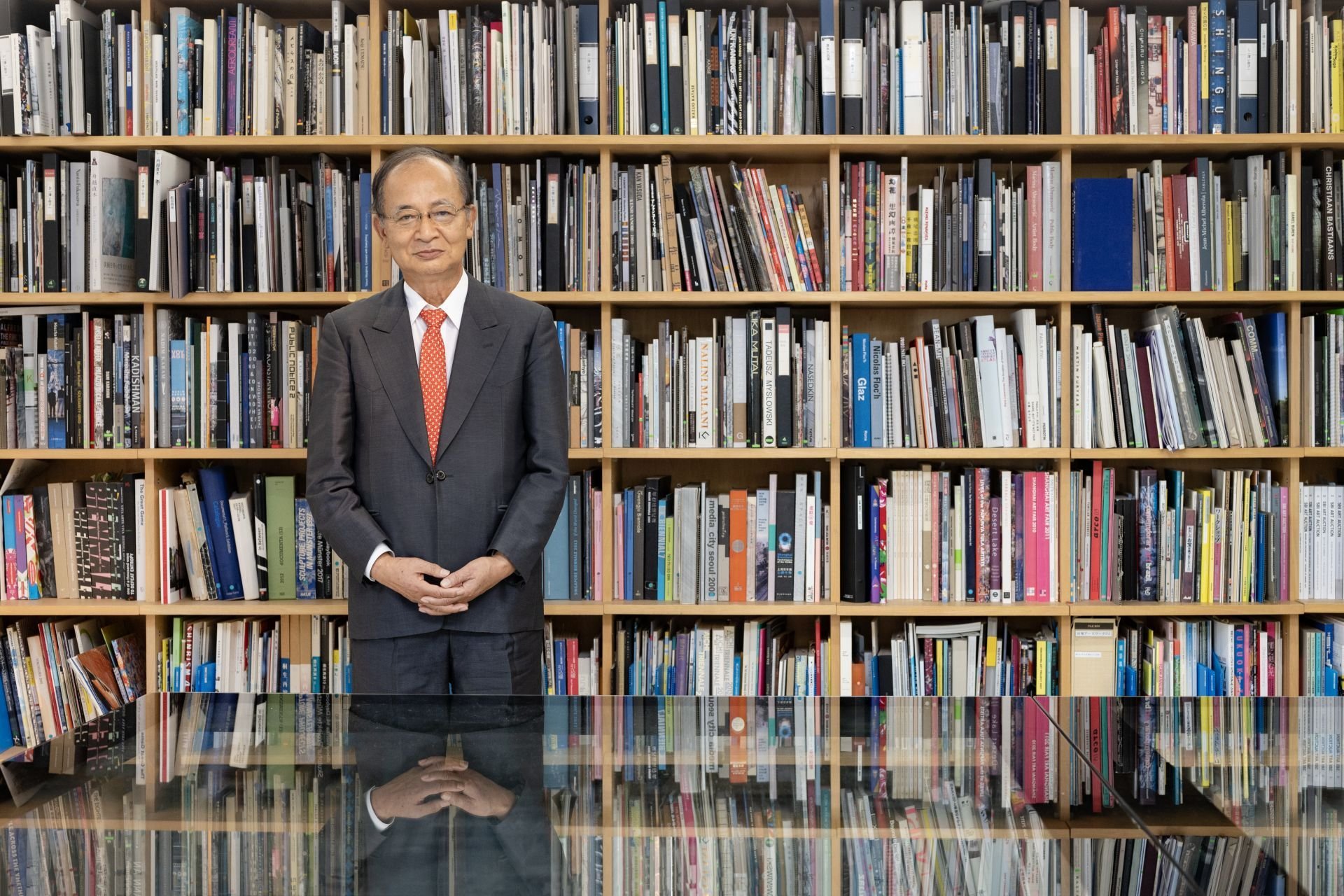

北川フラム

きたがわふらむ

アートディレクター

アートディレクター、アートフロントギャラリー代表取締役会長。1946年新潟県生まれ。東京藝術大学美術学部卒業。1982年、アートフロントギャラリーを設立。アートによる地域づくりの実践として「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」(2000年~)、「瀬戸内国際芸術祭」(2010年~)、「北アルプス国際芸術祭」(2017年~)、「奥能登国際芸術祭」(2017年~)などの総合ディレクターを務める。2003年フランス共和国政府より芸術文化勲章シュヴァリエ受勲、2006年度芸術選奨文部科学大臣賞受賞、2016年紫綬褒章受章、2017年度朝日賞受賞、2018年度文化功労者など。

「大地の芸術祭 越後妻有(つまり)アートトリエンナーレ」は、新潟県中越地方の里山に点在する集落の暮らしとアートとの融合によって、人と自然の繋がりを表現する国際芸術祭だ。2000年に第1回を開催し、3年ごとに回を重ね、2024年、9回目の開催を終えた。

1990年代半ば、日本全国で市町村合併の動きが始まった。新潟県中越地方では、十日町市、川西町、中里村、津南町、松代町、松之山町の6市町村の地域振興計画の策定を決定、合併を円滑に進めるためのイベントを考案することになった。その時点から計画に参加し、前例のない「大地の芸術祭」を企画・実現し、現在まで継続させてきたアートディレクターが、北川フラム氏だ。

「新潟県や各市町村から最初に求められたことは、合併に際して県外の人にも来てもらえるようなイベントを開催したいということでした。しかし、現地に赴いてその土地の生活と歴史を知るうちに、町や市より、もっと小さな集落にこそ人々の暮らしのリアリティーがあるということに気が付きました。そこで、『大地の芸術祭』は基本的に集落に寄り添うかたちにしたのです」

空き家や廃校、野良着や食べ物と人との関係が美術になる

妻有とは、十日町市と津南町辺りに存在したかつての荘園の呼称。この地域の集落を訪れたアーティストが、風景、歴史、産業などを梃(てこ)にして作品を作りあげ、過疎と高齢化の進行で忘れ去られてゆくばかりの里や人々の暮らしが、実はかけがえのないものであることを表現する。小さな集落にフォーカスすることで、地域全体の魅力を浮かびあがらせるのだ。

「アートという言葉を明治の日本では美術と訳しましたが、アートの意味は本来、人と自然との関わり方のことです。それを物として表すのが美術ですね。人々の暮らしのなかにある、道具、器、食べ物、衣類、家屋、田畑、産業、それらすべてがアートです。『大地の芸術祭』の1回目、あるアーティストは廃校のなかに作品を作り、そこには土地の子どもたちが残した作文や絵も展示していた。僕はその空間に入ったとき、廃校のなかを子どもたちが走っているように感じました。そこには“時間”があった。見えている世界だけが美術なのではなく、土地に根差した空間のなかでは、美術は遥かな昔に繋がっている。このように、土地の魅力を明らかにするという意味で、アートは極めて有効です」

アートで人を繋げ、爺さま婆さまを笑顔に

北川氏は越後妻有の「大地の芸術祭」のほかに、2010年からいまも続く「瀬戸内国際芸術祭」や「奥能登国際芸術祭」などアートによる地域づくりの実践を手がけてきた。いずれも先進的な試みだが、実は1970年代に「ガウディ展」をプロデュースし、日本におけるガウディブームの下地を作った人でもある。

「ガウディの写真集出版の話から展覧会ができないかということになり、僕に声がかかった。日本の建築家にガウディを知ってもらいたいという気持ちで展覧会を開きました。最初の会場を沖縄にしたのは、ガウディのいたバルセロナと沖縄には、中央政府への反発という共通点があったから。『ガウディ展』はこれからバブルを迎えようとしている日本にハマって、全国で展覧会をしました」

さまざまな人に声をかけ、全国を回って展覧会をする。この手法は、それから約10年後に「アパルトヘイト否(ノン)!国際美術展」の事務局を担当したときも同じだった。

「大型トレーラーに美術作品を積み込み、全国を回りました。例えば地方都市の中学校の体育館で1日だけ展覧会をする。1,000円のチケットを、100人が10枚ずつ売りさばけば100万円になり、展覧会が成り立ちます。私たちはそれを足かけ3年かけて全国194ヵ所で開催しました。来場者は約38万人で、展覧会に携わった人が3万人以上になりました。こうしていろいろな人と一緒に作ることが、僕が手がける芸術祭の特徴ですね」

アートを通じて人と人が出会う。その可能性を、北川氏は「大地の芸術祭」においても追求してきた。しかし、そこには当然、越えるべき難局の数々があった。

「人口30人くらいのある集落にお年寄りが住んでいる。若い者は出ていき、過疎は進むばかり。自分の息子が次に帰郷するのは自分の葬式のときかもしれない。もし、お年寄りがそんなことを考えていたら悲惨ではないか。かわいそうではないか。ここを何とかしなくてはいけないと思うから、『大地の芸術祭』は“観光”であると同時に“感幸”、土地の人々が幸せを感じるものでなければいけないと考えました。もちろん行政への対応はたいへんです。予算はすべて議会の承認を必要としますから、詳細な説明が求められるし、芸術祭に反対の人もいる。土地の人たちも、見慣れぬ身なりのアーティストがやってくれば最初は恐がってしまう。しかし、それらは与件、あらかじめ与えられた条件であって、障害ではない。だから、逆境を乗り越えるという発想は僕にはない。ただ、土地の爺さま婆さまたちにも喜んでもらえることを、美術を通じてやってみたい。面白いことをやってみたい。その原点を見失わずにやるだけです。この芸術祭も最初の1、2回は続けていくことだけでもたいへんな苦労でしたが、やがて、地域のまちづくりのモデルといわれるようにもなりましたし、何より、土地の人たちが、アーティストがやってくることを心待ちにするようになった。美術が地域に入り込んでいくとき、すごく面白いものができる可能性があると感じています」

いまも始発で出かけ最終で帰る日々

若いころの北川氏は仏教彫刻史を学んだという。

「京都の神護寺にある薬師如来像を初めて見たとき、美術は面白いと思った。撮影の助手として近くにいた6時間が一瞬に思える程興奮しました。その薬師如来像は1000年以上もちこたえて、いまもすばらしい美術として存在している。美術はいつも発展しているのではなく、どんな時代にあっても、そのとき、五感が震えるのがいい美術だと僕は思っています。だから、空き家や廃校、野良着や食べ物などと人間との関係が美術になる。美術の発展形態のなかでとらえるより、みんながそれを面白がることが大事ですね」

中越地方の市町村合併のためのプランを、集落単位の暮らしと歴史から掘り起こした北川氏。いまも、全国に足を運ぶという。

「いろいろな人に出会わないと、面白くはならない。だから、とにかく現地を訪ねます。越後妻有の場合は、開催までに2000回くらい説明会を開いています。昨日も始発の飛行機で四国へ飛び、『瀬戸内国際芸術祭』について打ち合わせを重ねて最終便で帰京しました。明日はまた始発で越後妻有。中国から来ている人たちへの講演があります。『大地の芸術祭』はもう四半世紀になるわけですが、こちらがギブ・アップしなければ、続くんです。いろいろたいへんなことも、障害ではなく与件だと考える。僕は、与件があるとファイトを燃やすほうだから、周囲からは、過剰だといわれます」

そんな北川氏だが、昨今、孔子を読んで感銘を受けたという。

「近き者説(よろこ)べば、遠き者来(きた)る、というのが、いいですね」。この訓(おし)えは、北川氏にいう“感幸”と“観光”の理念そのまま、いつの世も変わらぬ真理なのだ。

HISTORY

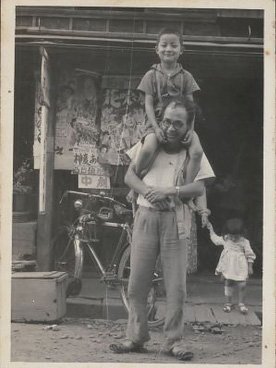

父・北川省一氏と北川フラム氏。

1946年

新潟県高田市(現・上越市)に生まれる

1971年

東京藝術大学在学中に仲間とともに「ゆりあ・ぺむぺる工房」設立

1974年

東京藝術大学美術学部卒業

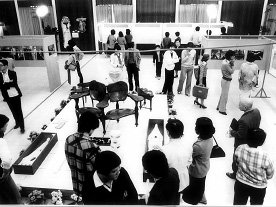

日本におけるガウディブームの下地を作った「ガウディ展」。

1978〜1979年

「ガウディ展」を全国13ヵ所で開催

1979年

渋谷に版画企画ギャラリーとしてアートフロントを開設

1980年

出版社・現代企画室代表取締役社長となる

1980〜1982年

「子どものための版画展」を中学校を中心に全国77校で開催

1982年

アートフロントギャラリー設立

1988〜1990年

ユネスコ(在パリ)の要請により「アパルトヘイト否!国際美術展」日本開催の窓口となる。全国194ヵ所を巡回

1994年

「ファーレ立川アートプロジェクト」総合プランニング

参加アーティストのジェームズ・タレル氏と妻有を視察する北川氏(右)。1998年。

2000年

第1回「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ2000」(総合ディレクター(以降現在まで))

2009年

「水都大阪2009」(プロデューサー)。「水と土の芸術祭2009」(ディレクター)

2010年

第1回「瀬戸内国際芸術祭」(総合ディレクター(以降現在まで))

2014年

「中房総国際芸術祭いちはらアート×ミックス」(総合ディレクター)

2016年

紫綬褒章受章

2017年

第1回「北アルプス国際芸術祭」(総合ディレクター(以降現在まで))。第1回「奥能登国際芸術祭」(総合ディレクター(以降現在まで))。朝日賞受賞

2018年

文化功労者

「大地の芸術祭」の作品のひとつ、イリヤ&エミリア・カバコフ『棚田』。(写真/Osamu Nakamura)

2024年

「百年後芸術祭」(総合ディレクター)

取材・文/大竹 聡 写真/藤田修平