特別な寝台列車「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」の山陽・山陰コース(周遊)で立ち寄る観光地から、その一部をご紹介。「岡山後楽園」で美しい庭園を愛で、奥出雲の製鉄の歴史に触れる。松江に息づく茶文化を知り、鳥取で生まれた美を堪能……。「瑞風」の上質な空間で中国地方の美観を眺めながら、厳選された観光地を訪ねる。

2024.12.13

岡山後楽園を愛で、奥出雲で鉄師の栄華を知る

「瑞風」の山陽・山陰コース(周遊)で訪れる、立ち寄り観光地の一部を紹介しよう。「岡山後楽園」は、2代岡山藩主・池田綱政(つなまさ)が家臣の津田永忠(つだながただ)に命じて着工し、1700(元禄13)年に一応の完成。以降は藩主の好みで改良が加えられたものの、江戸時代の姿を大きく変えることなく現在に至る。芝生地や池、築山、建物が園路や水路で結ばれた回遊式庭園で、中心的な建物が「延養亭(えんようてい)」。藩主が訪れたときの居間として使われた建物だ。能舞台と繋がっているのが特徴で、能をこよなく愛した綱政のこだわりが感じられる。

山深い奥出雲の地には「菅谷(すがや)たたら山内(さんない)」がある。山内とは、高殿(たかどの)(たたら製鉄所)を中心に、製鉄を専門に行う人々が住んだ集落のこと。たたら製鉄が衰退した明治時代以降にも、菅谷たたら山内の高殿は奇跡的に残った。杮葺(こけらぶ)きの屋根の建物に入ると、中央に製鉄炉、その両側面に製鉄炉に風を送る鞴(ふいご)が配されている。ここで、3昼夜におよぶ製鉄の作業が行われていたという。高殿の外には、1本の大木がある。「御神木のカツラの木です。3月後半ごろには、炎のように赤い花が咲きます」と施設長・朝日光男(あさひみつお)氏が教えてくれた。

菅谷たたら山内を創業したのは、江戸時代に松江藩随一の鉄師(たたら製鉄の経営者)だった田部(たなべ)家。菅谷たたら山内以外にも複数の製鉄所を操業した。田部家の歴史は鎌倉時代に遡(さかのぼ)り、遠祖は紀州(和歌山県)熊野の出身。1460(寛正元)年に田辺彦左衛門が神夢を感得し、川砂鉄を採集して製鉄を始めた。江戸〜明治時代に建てられた20棟の「田部家土蔵群」の堂々とした姿を見れば、田部家の栄華が伝わってくるだろう。

※「瑞風」の山陽・山陰コース(周遊)では、雲南で「神楽の宿」にも立ち寄り、伝統芸能「出雲神楽」を鑑賞する

-

岡山後楽園

「延養亭」は第二次世界大戦で焼失し、1960(昭和35)年に再建。初夏と秋に特別公開され、「瑞風」の乗客は能舞台とともに内部を見学できる。

-

岡山後楽園

建物の中央に水路を通した「流店(りゅうてん)」。

-

岡山後楽園

14万4000㎡もの敷地の園内で最大の池「沢の池」。奥の築山「唯心山(ゆいしんざん)」は池田綱政の子、継政が作らせた。

-

田部家土蔵群

右側の土蔵は江戸時代後期の文政年間に建てられた「文政蔵」。「田部家土蔵群」には元号に由来する名の土蔵が多い。

菅谷たたら山内

-

菅谷たたらの高殿。屋根は耐水性が高い栗材による杮葺き。隣には、推定樹齢約200年のカツラの木が生育する。カツラの木に、鉄づくりの神「金屋子(かなやご)」が降臨したと伝わる。

-

菅谷たたらは1751(宝暦元)年から1923(大正12)年まで操業。現存する高殿は1850(嘉永3)年に再建されたもの。

岡山後楽園

岡山藩主・池田綱政の命により、約14年の歳月を費やして1700(元禄13)年に一応の完成をみた。江戸時代には「御後園」と呼ばれ、1871(明治4)年に後楽園と改められる。1945(昭和20)年の戦争などで大きな被害に遭ったが、江戸時代の絵図に基づいて復旧された。

TEL 086-272-1148

岡山市北区後楽園1-5

8:00AM~5:00PM(3/20~9/30 7:30AM~6:00PM) ※最終受付は閉園15分前

無休

入園料:大人500円

田部家土蔵群

1460(寛正元)年にたたら製鉄を創業した田部家が所有する20棟の土蔵。松江藩で筆頭の鉄師(たたら製鉄の経営者)として活躍した田部家の栄華を伝えている。江戸時代から明治時代にかけて建てられた土蔵は、なまこ壁の美しい造りが特徴で歴史的な価値が高い。

TEL 0854-74-0121(JUTOKU)

島根県雲南市吉田町吉田

見学自由 ※外観のみ

菅谷たたら山内

日本の古くからの製鉄法である、たたら製鉄に関わる施設と、それに従事した人々の居住区が一体となった集落が残る。全国で唯一現存する高殿(たたら製鉄所)は、内部を見学できる。1967(昭和42)年に国の重要有形民俗文化財に指定された。

TEL 0854-74-0311(公益財団法人鉄の歴史村地域振興事業団)

島根県雲南市吉田町吉田4210-2

9:00AM~5:00PM ※最終入館は閉館1時間前

月曜(祝日の場合は翌日)休

入館料:大人310円 ※現金のみ

松江に息づく茶文化と、鳥取で育まれた美にふれる

江戸時代後期、出雲地方の鉄生産は日本全体の40パーセント以上を占めたといわれる。このころに活躍した松江藩主が、7代・松平治郷(まつだいらはるさと)(号・不昧(ふまい))である。1767(明和4)年、17歳の治郷は、財政が破綻状態の松江藩の藩主となり、若くして数々の改革を断行した。一方で治郷は茶道への造詣が深く、29歳のときに建てた茶室「明々庵(めいめいあん)」が現存する。明々庵は治郷自身が利用した茶室で、移築を経て現在地に移された。

山陰地方の景勝地に「鳥取砂丘」がある。中国山地の花崗岩(かこうがん)などが風化して砂になり、雨で川へと流れ出る。そして、日本海へ出て潮流や波で海岸へ押し戻され、日本海から吹く強風で砂が内陸へと飛ばされる。これが長い年月繰り返され、鳥取砂丘が形成された。

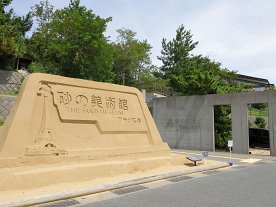

鳥取砂丘の近くで、砂の彫刻(砂像)を展示するプロジェクトとして始まったのが「鳥取砂丘 砂の美術館」だ。砂像彫刻家の茶圓勝彦(ちゃえんかつひこ)氏が総合プロデュースを務め、海外から砂像彫刻家を招き、世界レベルの砂像を毎年展示する。

鳥取砂丘の保護に尽力した人物に、鳥取出身の医師・吉田璋也(しょうや)がいる。吉田は鳥取の民藝運動の拠点として、1949(昭和24)年に「鳥取民藝美術館」を創設した。「民藝とは、柳宗悦(やなぎむねよし)が見出した、明治中期以前の手仕事の美しい工芸品のこと。民藝の美を生活に取り入れようとしたのが吉田です」と常務理事の木谷清人(きたにきよひと)氏は解説する。

訪れたことがある観光地でも、中国地方の美景を堪能しながら巡る「瑞風」の旅のなかでは、特別なものと映るだろう。

明々庵

-

1779(安永8)年に松江藩家老・有澤家の本邸に建てられた。厚い茅葺きの入母屋(いりもや)造りが特徴で、松平治郷の好みが反映されたと考えられている。

-

「瑞風」の山陽・山陰コース(周遊)では、併設の「百草亭」でお茶と季節の和菓子が提供される。

-

百草亭から見た「明々庵」。庭園は1966(昭和41)年に現在地に移された明々庵に合わせて作られた。平庭で枯山水、常緑樹を主体とするなど、治郷が好んだ出雲流庭園とされた。

鳥取砂丘

鳥取砂丘 砂の美術館

-

ドラクロワ作の『民衆を導く自由の女神』(ルーブル美術館所蔵)をモチーフにした砂像。彫刻ならではの迫力で名画を表現している。近くで見学すると、細部の仕上げ方など作者によって表現が異なることがわかる。

-

3階から見渡した2階の展示室。第15期展示(~2025年1月5日(日))では、17作品が展示室に並ぶ。

鳥取民藝美術館

-

鳥取の伝統的な陶器、牛ノ戸焼(うしのとやき)を、昭和初期に吉田璋也が新作民藝として手がけた「緑黒掛分小皿」。

-

新作民藝が並ぶ1階の展示。ヨーロッパや中国、日本、鳥取などの古民藝や、吉田が作った新作民藝など収蔵品の数は5000点以上におよぶ。

-

吉田の実績を伝える常務理事の木谷氏。

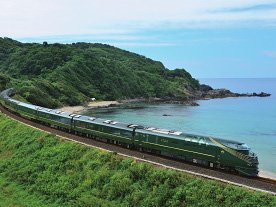

TWILIGHT EXPRESS 瑞風

「美しい日本をホテルが走る」をコンセプトとした、特別な寝台列車。京都~下関の区間を山陽本線や山陰本線などを経由して走る1泊2日のコースと2泊3日で山陽・山陰を巡る周遊コースの計5種類ある。10両編成でありながら、定員はわずか30名。

明々庵

1779(安永8)年、7代松江藩主・松平治郷(号・不昧)によって建てられた茶室。明治維新後に移築が続き、1966(昭和41)年に現在の地に移築された。併設された百草亭では、不昧流の点前による抹茶を味わい、松江に息づく茶の文化にふれられる。

TEL 0852-21-9863

島根県松江市北堀町278

8:30AM~5:00PM(4~9月 ~6:30PM) ※最終入場は閉場20分前

無休

入場料:大人410円

鳥取砂丘

鳥取市の海岸に広がる海岸砂丘。千代(せんだい)川を通じて、日本海へ運ばれた大量の砂が、潮流や波浪によって海岸に打ちあげられ、冬の北西からの季節風によって内陸に運ばれて形成されたと考えられている。風紋に代表される鳥取砂丘の風景は、文人をはじめとして多くの人々を魅了してきた。

TEL 0857-22-0021(山陰海岸国立公園鳥取砂丘ビジターセンター 9:00AM~5:00PM)

鳥取市福部町湯山

見学自由

鳥取砂丘 砂の美術館

世界初の砂の彫刻(砂像)専門の美術館として、2006年に開館。砂像彫刻家の茶圓勝彦氏が総合プロデュースを務め、海外から砂像彫刻家を招いて、ほぼ毎年テーマを替えて世界レベルの砂像を展示している。砂像は鳥取砂丘の砂と水だけを使って制作され、会期が終わると元の砂に戻される。

TEL 0857-20-2231

鳥取市福部町湯山2083-17

9:00AM~6:00PM ※最終入館は閉館30分前

会期中は無休 ※第15期は~2025年1/5(日)

入館料:大人800円

鳥取民藝美術館

1949(昭和24)年、鳥取出身の医師であり、鳥取の民藝運動の中心となった吉田璋也により創設された。吉田が収集した5000点以上の民藝品を所蔵し、一部が展示されている。鳥取の古民藝や、吉田が手がけた新作民藝などみどころが多い。現在の建物は1957(昭和32)年に新築され、国の登録有形文化財。

TEL 0857-21-3504

鳥取市栄町651

10:00AM~5:00PM

水曜(祝日の場合は翌日)、年末年始休 ※展示替え等で臨時休館あり

入館料:大人500円

ザ・リッツ・カールトン京都

「グランドデラックスカモガワリバービュー」の客室。大きな窓から鴨川や東山三十六峰を一望できる。

京都の伝統・文化を取り入れたラグジュアリーホテル

鴨川のほとりに位置するラグジュアリー アーバンリゾート。全134室の客室は、伝統的な和のモチーフを取り入れて、細部までこだわったデザインが魅力。敷地内には4ヵ所の日本庭園を配するなど、和のテイストを重視している。朝食からディナーまでシーンに合わせて選べる4つのレストランでは、驚きに満ちた食体験ができる。

TEL 075-746-5555

京都市中京区鴨川二条大橋畔

1泊2名21万円~(室料・サービス料込)

https://www.ritzcarlton.com/ja/hotels/ukyrz-theritz-carlton-kyoto/overview/

京の宿 柊家(ひいらぎや)

旧館和室の「10畳+次の間」の一例。風呂は高野槇の湯船に湯ざわりの優しい地下水を使用。

江戸時代の創業から200年余り続く京都を代表する老舗旅館

1818(文政元)年に創業し、幕末の志士、貴族や皇族、文人、海外の著名人などに愛されてきた旅館。文豪・川端康成が定宿としたことでも知られる。木造2階建ての数奇屋(すきや)造りの旧館には、江戸時代末期から昭和にかけての風情が残る。2006年に完成した新館は、伝統を生かしつつ新たな意匠も取り入れている。

TEL 075-221-1136

京都市中京区麩屋町姉小路上ル中白山町

おひとり様1泊2食付82,000円~(サービス料込・宿泊税別)

寺岡有機醸造

有機しょうゆなど5種類の商品を組み合わせた「有機醤油・調味料詰合せOЌT-30」(3,240円)

自慢の有機しょうゆとこだわり抜いた調味料

1887(明治20)年に、現在の広島県福山市に創業した「寺岡有機醸造」。日本農林規格の厳しいオーガニック基準に沿って作られた有機JAS認証商品をはじめ、だししょうゆ、ぽん酢、めんつゆなど、安心・安全な材料にこだわったさまざまな商品を全国のお客様に届けられるよう、ひとつひとつの商品を大切にした商品開発に取り組んでいる。

TEL 0120-511-549

広島県福山市南松永町3-25(事業本部)

オンラインショップ

「寺岡家のたまごにかけるお醤油」、「寺岡家の牡蠣だし醤油」、「寺岡家の牡蠣だし柚子ポン酢」のイメージ。

※価格は消費税込。

※「瑞風」の山陽・山陰コース(周遊)では、12~4月は鳥取民藝美術館と旧吉田医院、5~11月は鳥丘砂丘と鳥取砂丘 砂の美術館を見学する。

「瑞風」をもっと楽しむ!

「瑞風」の運行コースは5種類、厳選された地を異なるテーマで巡る

「瑞風」には、2 泊3 日で山陽・山陰を巡る周遊タイプの「山陽・山陰コース(周遊)」と、京都~下関を1 泊2 日で運行する片道タイプがある。片道タイプは、山陰本線経由で運行する「山陰コース(上り・下り)」と、山陽本線経由で運行する「山陽コース(上り・下り)」の4 コース。コースによって、テーマや立ち寄り観光地などが異なる。

例えば、山陽・山陰コース(周遊)のテーマは「西日本の原風景を堪能する旅」。京都駅を出発し、岡山駅で下車して、「瑞風」専用の「瑞風バス」で岡山後楽園へ。2 日目には宍道(しんじ)駅から「瑞風バス」で雲南地方を訪ね、菅谷たたら山内、田部家土蔵群などを見学。その後、松江市の明々庵を訪れる。3 日目は鳥取駅で降り、12~4 月は鳥取民藝美術館と旧吉田医院、5~11 月は鳥取砂丘と鳥取砂丘 砂の美術館を見学する。

どのコースでも、「瑞風」の乗客へのおもてなしや、立ち寄り観光地での体験、車内外での趣向を凝らした食事が楽しめる。

-

山陰コースでは、日本海に沿って走る区間もある。客室やラウンジカー、展望車など、さまざまな場所で車窓風景を満喫できる。

-

夕方の「ロイヤルツイン」の客室。列車の大きな窓から車窓風景が楽しめる。

-

1両に1室のみ設けられた「ザ・スイート」(7号車)。写真は寝室で、ほかにエントランスやプライベートバルコニー、リビング・ダイニング、バスタブ付バスルームを備えている。

「瑞風」5つのコース

1 【 山陽・山陰コース(周遊) 】

運行ルート:京都線、神戸線、山陽本線、山口線、山陰本線経由

1日目 京都駅→岡山→車中泊

2日目 雲南・松江→車中泊

3日目 鳥取・東浜→京都駅

2 【 山陰コース(下り) 】

運行ルート:山陰本線、山口線、山陽本線経由

1日目 京都駅→香住(3~9月は城崎温泉)→車中泊

2日目 萩→下関駅

3 【 山陰コース(上り) 】

運行ルート:山陽本線、山口線、山陰本線経由

1日目 下関駅→大田→車中泊

2日目 鳥取・東浜→京都駅

4 【 山陽コース(下り) 】

運行ルート:京都線、神戸線、山陽本線経由

1日目 京都駅→倉敷→車中泊

2日目 岩国→下関駅

5 【 山陽コース(上り) 】

運行ルート:山陽本線、呉線、神戸線、京都線経由

1日目 下関駅→防府→車中泊

2日目 尾道→京都駅

取材・文/藪内成基 写真/合田慎二 写真協力/レイルマンフォトオフィス、JR西日本

●取材時期:2024年8月上旬 ※掲載内容は時期や天候、施設の諸事情により変更となる場合があります。