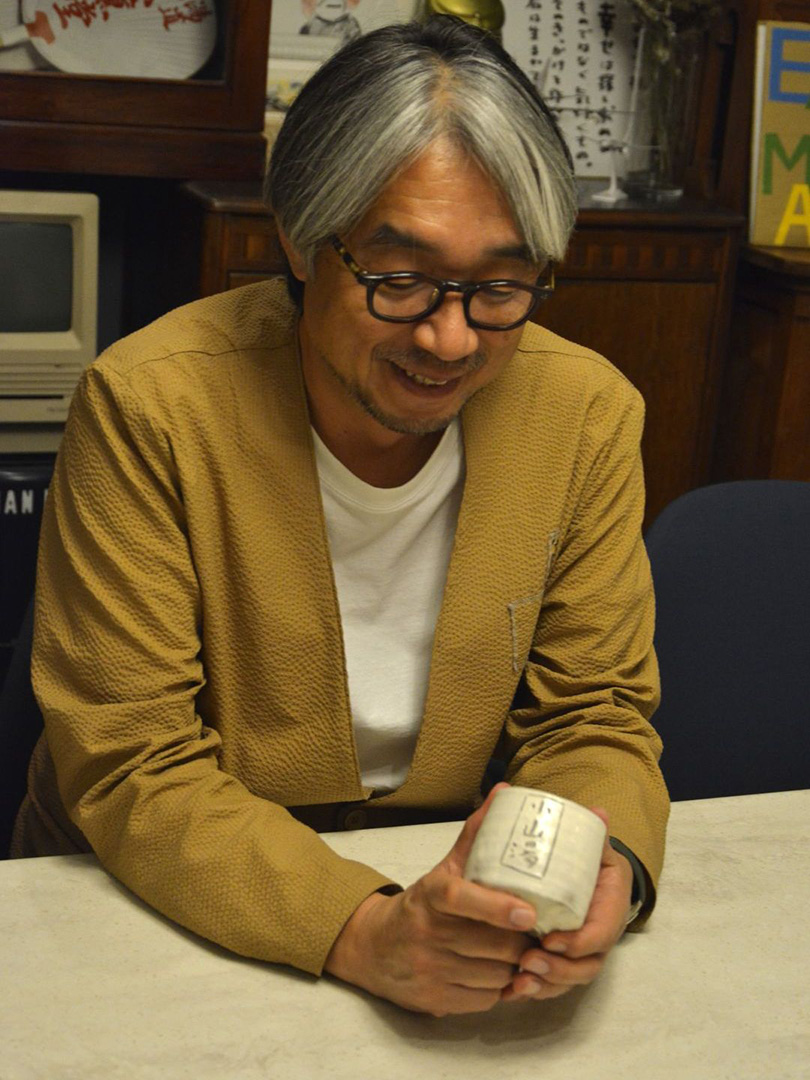

日本を訪れる外国人観光客は増え続け、いまや日本の文化は世界中に親しまれている。料理や日用品など、暮らしのなかで身近な「和」について、ふだんはあまり意識することはないが、あらためて目を向けてみると、その心地よさや健やかさはいまの時代にとても好相性だと気付く。大阪・関西万博でプロデューサーを務めた小山薫堂氏に、和の魅力について聞いてみた。

2026.01.29

TAGS

和の楽しみが本当にわかるようになったのは、2012年に京都の料亭「下鴨茶寮」の主人になり、東京と京都を行き来しはじめてからだと思います。伝統工芸の職人の偉大さや、何百年も続く老舗のもつ誇りや商いに対する考え方などは、東京ではなかなか感じられなかったもの。とはいえ、和には以前から関心がありました。きっかけは、1990年代にテレビ番組『料理の鉄人』の構成作家をしていたとき、“和の鉄人”の道場六三郎さんがある対決で「和魂洋才」という言葉とともにフォアグラを使ったこと。当時は和食の料理人がフォアグラを使うなんて極めて珍しいことでしたから、それを見て、僕は“和の強さ”を感じました。

和という字には「和(あ)える」という使い方もありますが、道場さんには「和とはさまざまな文化を和える力、何かを変える力で、新しいものをつくり出すときにひとつの軸になる価値である」と教えられた気がします。下鴨茶寮を継ぐ際に当時のおかみから「伝統とは革新の連続である」といわれたこともあり、いまでは「つねに新しいものを取り入れて挑戦することが和であるから、何かに縛られる必要はない。変化を続けながら残ったものが和なのだ」と考えるようになりました。

曖昧さもときには心地よい

よい意味で、適当でいい加減、曖昧というのも和の魅力です。よくいわれることですが、日本家屋の縁側などは家の外でも内でもない、まさに曖昧な空間で、それがとても心地よい。どっちつかずの真ん中辺りに美しさがあると感じる私たちの気質や、程よい距離感を大切にする人間関係にも似たところがあると感じます。そのいい加減さや曖昧さは、いまの時代にあってもすごく大切なものだと思うのです。また、私たちは白米とおかずを口のなかに入れて自分で味を調整する「口中調味」をしているわけですが、それも日本ならではの食文化といえますね。そうやってご飯を食べるときにも、僕は和を意識します。

そして、僕が暮らしのなかに取り入れている和の習慣のひとつがお茶です。京都の家の一室は茶室にしていますし、先日は「𠮷兆」の創業者・湯木貞一氏の茶碗番だった陶芸家の田端志音(しおん)さんの軽井沢にある窯を訪れて、初めて自分用の黒楽茶碗を作らせてもらいました。また、「湯道」を始めたくらいの風呂好きなので、年中行事としての季節湯も欠かせません。端午の節句には菖蒲(しょうぶ)湯に入りますし、冬至には由布院の旅館「玉の湯」さんから送っていただく柚子を浮かべて柚子湯に。入浴そのものにも和を感じますが、さらに僕がおすすめしたいのは湯桶(ゆおけ)を使うこと。かつて日本では産湯に浸かるためにたらいを使い、桶で造った味噌やしょうゆを調味料にし、大人になったら樽で仕込んだ酒を飲んで、最期は棺桶に入った。いわば、人生のさまざまな場面に桶がありました。でも、いまでは京都にも桶屋はわずか。いまこの時代に大切にしたい和の文化を意識するのに、湯桶はぴったりだと思うのです。

小山薫堂

1964年熊本県生まれ。日本大学藝術学部在学中に放送作家として活動を開始。『料理の鉄人』『トリセツ』で国際エミー賞を受賞。初めて映画の脚本を担当した『おくりびと』では第81回米国アカデミー賞外国語映画賞を受賞。文化庁「日本博」企画委員、「日本遺産」アドバイザー、農林水産省料理人顕彰制度「料理マスターズ」審査委員などを務めるほか、熊本県のPRキャラクター「くまモン」のプロデュース、京都市「京都館」館長など地域創生事業に数多く携わる。下鴨茶寮主人、京都芸術大学副学長。2025年大阪・関西万博ではシグネチャーパビリオン「EARTH MART」をプロデュースした。

写真/PIXTA、飯田安国